Депутаты-фронтовики Томского областного Совета депутатов трудящихся седьмого созыва (1959-1961). 5 часть

Сегодняшней подборкой завершаем рассказ о депутатах-фронтовиках, избранных в состав Томского областного Совета в 1959 году.

Рассказываем о железнодорожнике, ставшем секретарем обкома партии, о преподавателе одного из томских военных училищ, о шегарском комбайнере и тегульдетском электрослесаре.

Алексей Червяков. Железнодорожник, секретарь Томского горкома КПСС, ученый-экономист

Карьеру депутата Томского облсовета седьмого созыва Алексея Павловича Червякова нельзя назвать ординарной. В его послужном списке – работа инженером, служба в железнодорожных войсках, высокие партийные должности. А завершил он свой трудовой путь в одном из академических институтов Уральского отделения Академии наук СССР.

Предвыборный плакат кандидата в депутаты А.П. Червякова. Источник: Государственный архив Томской области

Родился Алексей Червяков 9 августа 1917 года в Петропавловске Северо-Казахстанской области в семье рабочего-железнодорожника. Профессия отца предопределила дальнейший жизненный путь Алексея Павловича. Он поступил в Петропавловский железнодорожный техникум, после окончания которого работал техником дистанции пути. В 1935 году поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Получив диплом вуза, работал мастером на строительстве обхода Тихвин — Будогощь — Чудово — Веймарн.

С началом Великой Отечественной войны мобилизован в железнодорожные войска. Служил командиром роты 18-го отдельного восстановительного железнодорожного батальона 15-й железнодорожной бригады.

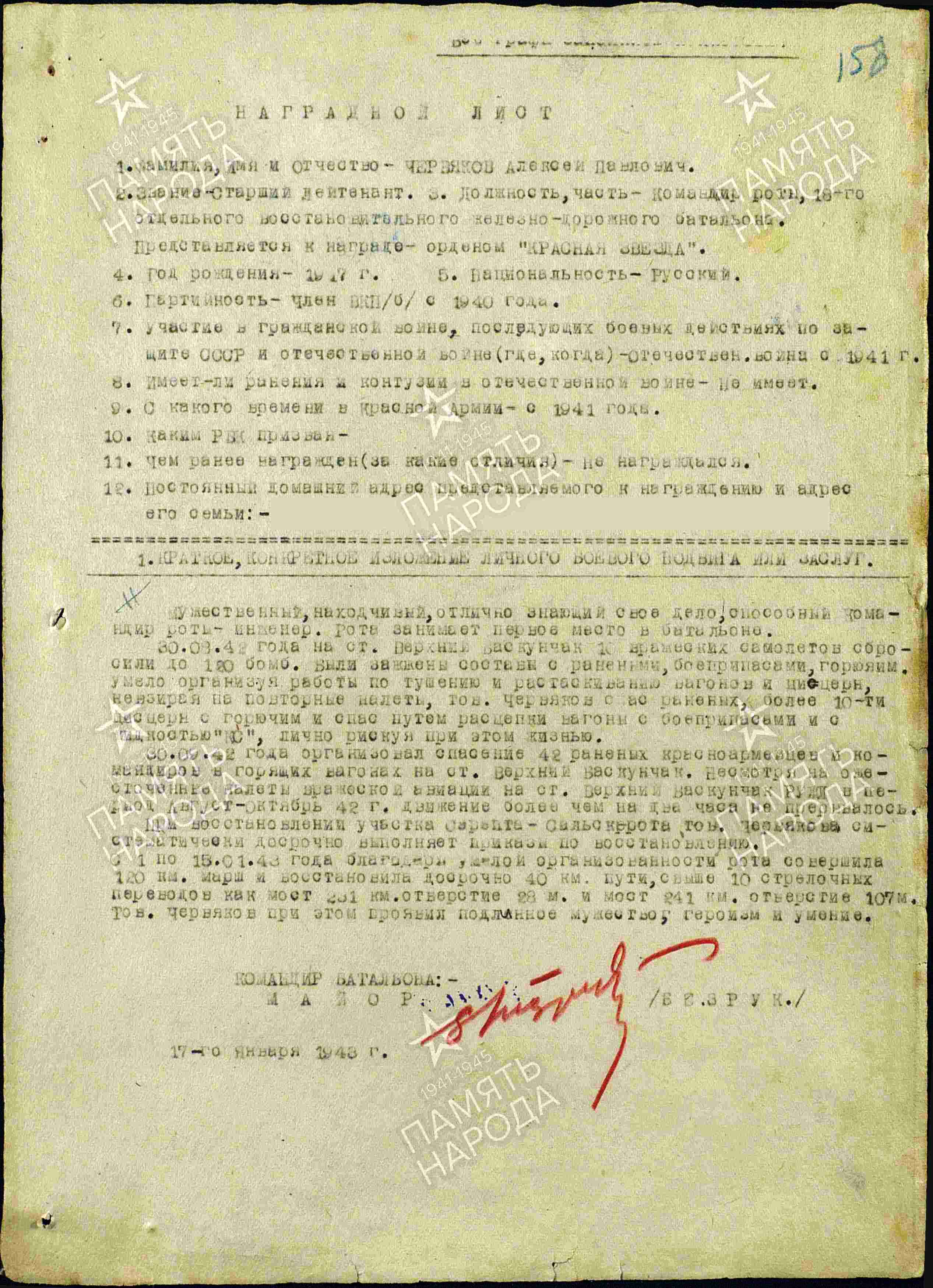

Алексей Червяков в годы войны. Источник: портал «Память народа»

Действия специальных войск, к которым относятся железнодорожные части и соединения, как-то остаются «за кадром» при описании боевых действий и военных операций. Между тем, в годы войны они выполняли важнейшие задачи по прокладке и восстановлению железнодорожных путей в прифронтовой зоне, обеспечивая доставку в действующие армейские подразделения личный состав, боеприпасы, технику и вооружение, а также вывоз раненых. Как правило, выполнять эти непростые задачи воинам-железнодорожникам приходилось под непрерывными бомбардировками и обстрелами противника.

В мемуарах командира 15-й железнодорожной бригады, Героя Социалистического труда, генерал-майора Василия Безвесильного упоминается фамилия офицера Червякова при описании одного из эпизодов войны.

«Однажды ночью в начале осени 1942 г. на станцию В. Баскунчак был произведён массированный налёт фашистских пикирующих бомбардировщиков. Среди обычных бомб была сброшена бомба весом в 1000 кг, которая попала на станционную площадку, заполненную эвакуированными и вагонами с взрывчаткой. Имелись очень большие человеческие жертвы. Воронка от бомбы образовалась огромная, засыпать её было невозможно, станционная площадка была завалена выброшенным грунтом, обломками подвижного состава. Я в это время ехал на легковой машине в Палласовку, слышу очень сильный взрыв, грохот и гул. По дороге нас остановили несколько пострадавших от ожогов человек, рассказали обо всем, просили прислать машины для раненых. Двух я посадил с собой, подъехали к разбитым эшелонам, там уже работали воины 18-го овждб с командиром батальона капитаном Безруком С.Ф. В сложных условиях они спасали людей и уцелевшие вагоны, восстанавливали станционные пути. Здесь же работали и роты 100-го восстановительного ж.д. батальона во главе с начальником штаба батальона майором Коробовым и капитаном Червяковым. Медслужбы 18 и 100-го овждб оказывали первую помощь раненым, а тяжело пострадавших отправляли в ближайший госпиталь. Машин не хватало, я сразу выехал на станцию Джанибек и оттуда из подразделений 18-го батальона механизации были высланы автомашины для перевозки раненых. Постарались быстро восстановить разрушенные пути, но остро не хватало материалов – шпал, переводных брусьев, засыпать огромную воронку быстро не представлялось возможным. Но движение по разрушенной станции было восстановлено».

За умелые действия при налете на станцию Верхний Баскунчак Приволжской железной дороги Алексей Червяков был награжден орденом Красной Звезды. В представлении к награде так описывается его подвиг: «30 августа 1942 года на станцию Верхний Баскунчак 10 вражеских самолетов сбросили до 120 бомб. Были зажжены составы с ранеными, боеприпасами, горючим. Умело организуя работы по тушению и растаскиванию вагонов и цистерн, тов. Червяков, не взирая на повторные налеты, спас раненых, 10 цистерн с горючим и спас путем расцепки вагоны с боеприпасами..., лично рискуя при этом жизнью».

Представление к боевой награде. Источник: портал «Память народа»

Боевой путь 15-й бригады, в составе которой воевал Алексей Червяков, был географически очень разнообразен. В анкетах Алексей Павлович подробно перечислил названия фронтов, где он воевал: Северо-Западный, Калининский, Сталинградский, Южный, 3-й Украинский, 2-й Белорусский. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда».

В конце войны инженер-майор Червяков командовал отдельным мостовым железнодорожным батальоном, занимался восстановлением мостов на территории Украины и Калужской области.

После демобилизации в 1946 году вернулся в родной Петропавловск. Работал начальником отдела капстроительства завода № 239, производящего боеприпасы. С 1947 года направлен на партийную работу – секретарем Центрального райкома партии, секретарем горкома партии в Петропавловске. В 1948 году вернулся в системы Министерства путей сообщения, работаля начальником политотдела Омской железной дороги.

После окончания Академии железнодорожного транспорта в 1954 году получил назначение в Томскую область, где возглавил Томскую проектно-изыскательскую контору «Желдорпроект». За время работы в этой организации хорошо себя зарекомендовал и в 1958 году был избран первым секретарем Томского горкома КПСС. Через два года пошел на повышение – избран секретарем Томского обкома партии.

В 1962 году был освобожден от должности «по состоянию здоровья». Истинные причины отставки 45-летнего руководителя остались неизвестными. Возможно, действительно, сказались последствия контузий, полученных в годы войны. Во всяком случае, уезжал он из Томска с сугубо положительной характеристикой. В личном деле Алексея Павловича сохранился отзыв первого секретаря Томского обкома партии Марченко, в котором говорилось: «За период работы в Томском горкоме и обкоме КПСС тов. Червяков А. П. проявил себя принципиальным, энергичным и инициативным руководителем, чутким к нуждам и запросам трудящихся. Требователен к себе и подчиненным».

Алексей Павлович вновь вернулся в систему МПС, возглавив Уральский государственный проектно-изыскательский институт «Уралгипротранс». Завершил свою трудовую деятельность в должности старшего научного сотрудника Института экономики Уральского научного центра Академии наук СССР. Занимался исследованием экономических проблем деятельности железнодорожного транспорта. В 1982 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта РСФСР».

Алексей Павлович Червяков. Источник: Уральский научный центр РАН

Скончался Алексей Павлович 6 января 1993 года.

Петр Голиков. Учитель, преподаватель пехотного училища, секретарь райкома

В момент избрания депутатом Томского облсовета в 1959 году, Петр Васильевич Голиков работал первым секретарем Томского сельского райкома КПСС.

Петр Голиков. Источник: Центр документации новейшей истории Томской области

Родился Петр Голиков 27 сентября 1918 года в с. Десятово Томского уезда (ныне Кожевниковского района) в селе крестьянина-середняка. В 1933 году окончил среднюю школу и учительские курсы. Работал учителем Уртамской начальной школы Кожевниковского района, затем заведующим Татьяновской начальной школой в Шегарском районе. Работал с пионерами в Шегарском райкоме ВЛКСМ. В 1937-1939 года служил по призыву в Красной Армии. После демобилизации некоторое время находился на комсомольской работе, затем снова был призван на военную службу – с февраля по апрель 1940 года принимал участие в войне с Финляндией в районе Мурманска и Петсамо. Вернувшись, стал газетчиком. Работал ответственным секретарем и заместителем редактора Шегарской районной газеты «За освоение Севера».

Петр Голиков. Источник: Портал «Память народа»

В 1941 году вновь надел военную форму – после мобилизации был направлен в Белоцерковское военное пехотное училище, расквартированное в Томске. После окончания ускоренных командирских курсов, был оставлен в училище – командиром взвода, затем роты курсантов, преподавателем тактики.

Принятие присяги курсантами Белоцерковского пехотного училища. 1944. Источник: Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова

Белоцерковское пехотное училище не принадлежало к числу эвакуированных военных учебных заведений. Директиву о передислокации из украинского города Белая Церковь в тыловой Томск оно получило в мае 1941 года, и даже несколько месяцев носило название Томского военно-пехотного училища. Но в сентябре 1941 года приказом наркома обороны ему, как и другим передислоцированным военным заведениям, вернули прежнее наименование

Главным зданием училища являлся дом нынешнего Томского облвоенкомата на пр. Фрунзе, 8. Отдельные подразделения размещались также в корпусах Томского индустриального института и в некоторых зданиях Северного военного городка.

Многие выпускники училища составили костяк младшего офицерского корпуса сформированной в Томске 284-й стрелковой дивизии, впоследствии отличившейся в боях Сталинградской битвы и получившей почетное наименование 79-й гвардейской.

За время Великой Отечественной войны Белоцерковское пехотное училище в Томске выпустило 6252 командира в званиях лейтенантов и младших лейтенантов. В 1943 году училище работало по программам ускоренной подготовки младших командиров и направило в действующую армию свыше 3 тысяч сержантов.

Офицеры и курсанты Белоцерковского пехотного училища в Томске. Источник: Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова

Десять выпускников училища за подвиги в годы войны получили высокие звания Героев Советского Союза.

В деле подготовки командиров Красной Армии есть и вклад Петра Голикова. За заслуги в обучении курсантов в 1946 году он был награжден медалью «За победу над Германией».

Мемориальная стела в память о Белоцерковском военном пехотном училище на территории гимназии №18 г. Томска

В 1998 году в Томске на территории гимназии №18 была установлена мемориальная стела в память о фронтовых подвигах курсантов – выпускников Белоцерковского пехотного училища. В гимназии создан и действует музей, посвященный истории училища.

В 1946 году Петр Голиков был демобилизован из армии и утвержден инструктором отдела партийных, профсоюзных и комсомольских органов Томского обкома ВКП(б). После окончания областной партшколы избран вторым секретарем Томского райкома партии. В 1953 году он становится первым секретарем Асиновского райкома. За успешное решение задач по выпуску сельскохозяйственной продукции награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За освоение целинных земель». В 1958 году назначен заведующим сельскохозяйственным отделом Томского обкома КПСС, но в том же году переведен в первые секретари Томского сельского райкома партии. В 1962 году назначается начальником Томского территориального производственного совхозно-колхозного управления, в 1965 году – начальником Томского районного управления сельского хозяйства. В 1970 году направлен обкомом КПСС на работу заместителем начальника УРС Сибирского химического комбината по сельскому хозяйству.

Встреча ветеранов Белоцерковского училища в Томске, 2000. Источник; «Прогулки по Томску: 1941-1945»

Прокопий Кузнецов. Комбайнер-орденоносец

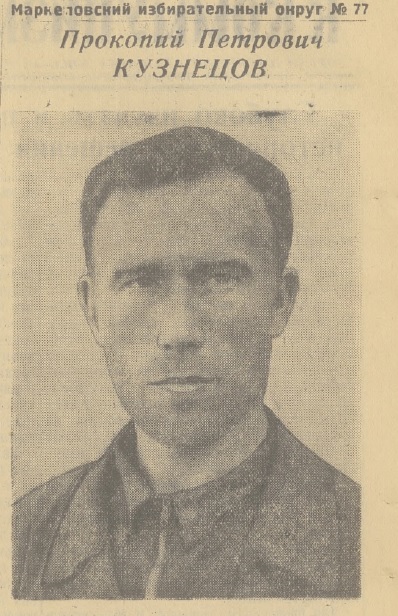

Одним из представителей рядовых тружеников села в Томском областном Совете депутатов седьмого созыва был знатный комбайнер, кавалер ордена Ленина Прокопий Петрович Кузнецов.

Прокопий Кузнецов, кандидат в депутаты Томского областного Совета, 1959

Родился Прокопий Петрович в 1926 году в деревне Кузнецово Шегарского района в семье крестьян-бедняков. В 1938 году, окончив сельскую школу, Прокопий стал работать в родном селе в колхозе под названием «Трактор».

«…Рано взрослело его поколение. В двенадцать лет наравне со взрослыми боронил пашню. По полтора-два трудодня зарабатывал в день. С раннего утра и до позднего вечера находились в поле.

- Кажется, рук не чувствую и ноги не идут. Присяду, думаю, хоть на минутку, пусть конь отдохнёт... Очнулся от крика: «Ты что делаешь, чуть под борону не попал, работничек, язви вас в душу, - передо мной стоит председатель колхоза «Трактор» (хозяйство объединяло всех живущих в Кузнецове) К. А. Кузнецов. - Давай ещё немного, сынок, потерпи. Скоро закончим!», - вспоминал Прокопий Петрович.

Перед войной колхоз выровнялся, на трудодень хлеба вдоволь получили. Люди вздохнули с облегчением: жить можно. Но вот оно, уже приближалось 22 июня 1941 года, круто повернувшее жизнь деревни.

Два старших брата ушли на фронт из семьи Кузнецовых. В сорок третьем наденет солдатскую шинель и Прокопий...

Вызвали в сельский Совет, вручили семнадцатилетнему Кузнецову повестку. Солдат не выбирает, где ему служить. Не был на передовой и наш земляк. При его участии уходили на фронт наши «катюши», наводившие страх на фашистов.

- 7 ноября сорок третьего года призывали меня в армию, - рассказывает Прокопий Петрович, - а вернулся домой ровно через семь лет, тоже к октябрьским праздникам. После окончания войны с гитлеровской Германией отправили воинскую часть на восток, служил на Чукотке». (Из книги «Память нужна живым : сборник публикаций в газете «Шегарский вестник» о земляках, принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. / составители: О. А. Ермолаева, С. Н. Ерохин. Мельниково, Томская область : Шегарский вестник, 2020)

Вернулся в родной колхоз, окончил школу механизаторов и стал работать комбайнером в Гынгазовской МТС Шегарского района. С 1956 года трудился в колхозе «Россия». «Пытливый, настойчивый, неутомимый рационализатор, тов. Кузнецов становится знатным комбайнером района и области. На полях колхоза «Россия» он дает наиболее высокую выработку и намолот на комбайне «С-6», за что Советским правительством награжден орденом Ленина», - писала о нем газета «Путь коммунизма» Шегарского района в разгар избирательной кампании 1959 года.

.jpg)

Прокопий Петрович Кузнецов. Источник: редакция газеты «Шегарский вестник»

Материалы Центрального архива Министерства обороны России свидетельствуют, что в 1990 году Прокопий Петрович, как ветеран Великой Отечественной войны, получил заслуженную награду – орден Отечественной войны II степени.

В конце 50-х годов Кузнецов становится бригадиром комплексной бригады по животноводству, под его руководством было четыре коллектива. Долгое время работал управляющим Гынгазовским отделением, заведующим фермой, исполнял обязанности председателя сельского Совета...

Иосиф Малахов. Минометчик и электрослесарь

Еще один представитель рабочего класса в Томском областном Совете – Иосиф Иосифович Малахов.

Иосиф Малахов, кандидат в депутаты Томского областного Совета

Родился в 1914 году в Курской губернии в крестьянской семье. Окончил четыре класса школы и нанялся пастухом. Потом отправился на завод в Сталинскую (Донецкую) область, выучился на электрослесаря.

В 1935-1937 годах служил срочную в Красной Армии. После демобилизации оказался в Сибири, работал охранником в селе Берегаево Тегульдетского района. В 1941 году ушел на фронт.

Служил командиром минометного взвода в 347-й стрелковой дивизии. Трижды ранен, один раз в сентябре 1941 года, второй и третий – в 1943 году.

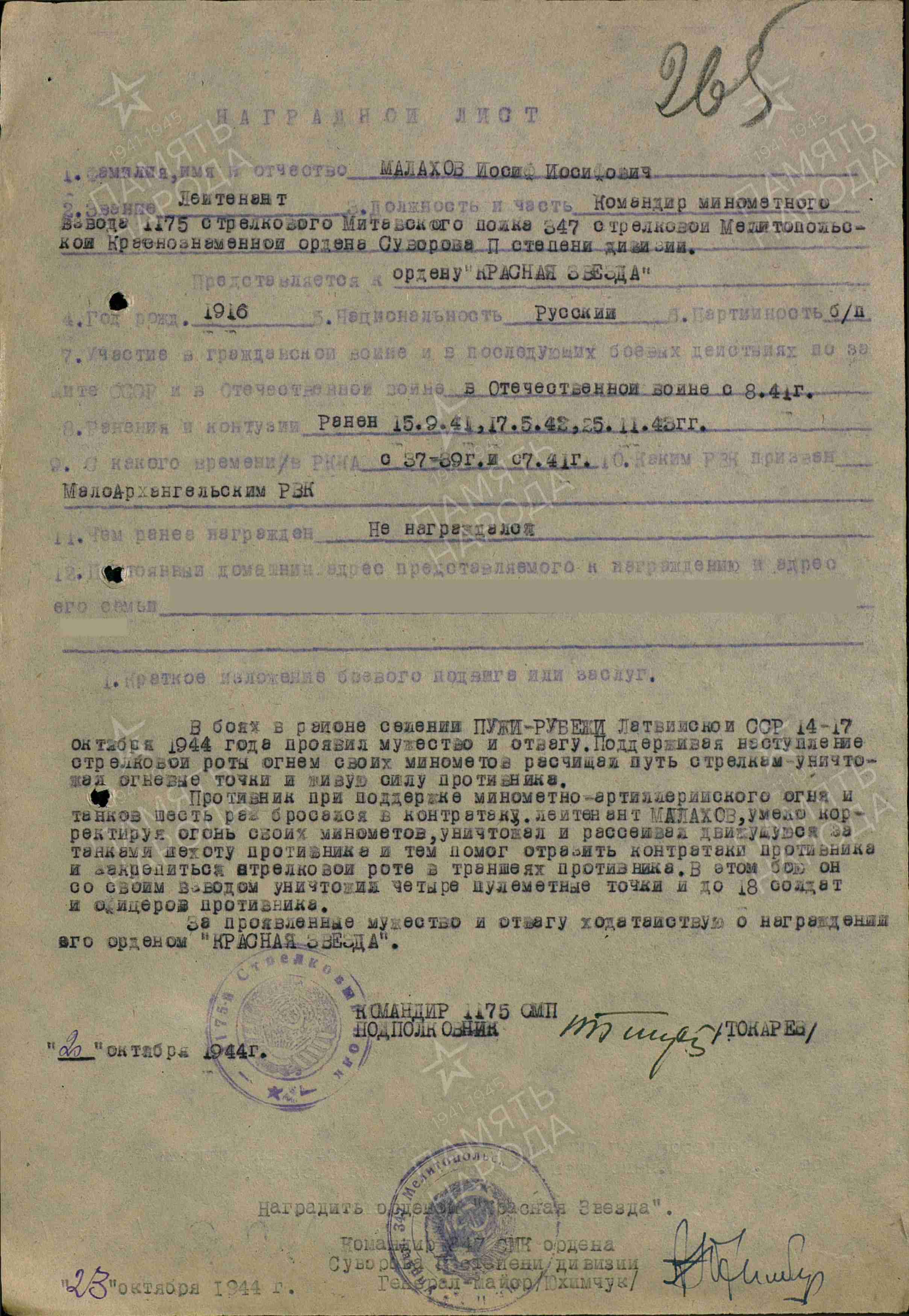

Лейтенант Иосиф Малахов. Источник: портал «Память народа»

В 1944 году Иосиф Малахов был представлен к ордену Красной Звезды. В представлении говорится: «В боях в районе селения Пужи-Рубежи Латвийской ССР 14-17 октября 1944 года проявил мужество и отвагу. Поддерживая наступление стрелковой роты огнем своих минометов, расчищал путь стрелкам, уничтожая огневые точки и живые силы противника... Лейтенант Малахов, умело корректируя огонь своих минометов, уничтожал и рассеивал движущуюся за танками пехоту противника и тем самым помог отразить контратаку противника и закрепиться в траншеях противника. В этом бою он уничтожил со своим взводом четыре пулеметные точки и до 18 солдат и офицеров противника».

Наградной лист на И.И. Малахова, 1944. Источник: портал «Память народа»

Уже после Победы, в июне 1945 года Иосифа Малахова командир полка 204-й стрелковой дивизии представил к еще одной награде – ордену Отечественной войны II степени. В представлении подполковник Губаревич так обосновал это решение: «За время активного участия в боях Отечественной войны с июля 1941 года лейтенант Малахов имеет три ранения, но ввиду выбытия из части в часть только один раз отмечен правительственной наградой. На основании указания ОК 51 Армии и ОК 1 Гв. СК о награждении активных участников Отечественной войны и в недостаточной мере награжденных, ходатайствую о награждении лейтенанта Малахова орденом...»

После войны Иосиф Малахов работал электрослесарем на Донбассе. В 1947 году переехал в Сибирь. Работал электрослесарем в Берегаевском леспромхозе комбината «Томлес». Скончался Иосиф Иосифович в 2002 году.

Проект «Депутаты-фронтовики» осуществляется при содействии Центра документации новейшей истории и Государственного архива Томской области.